<< 前のページ

2025年2月6日(木)

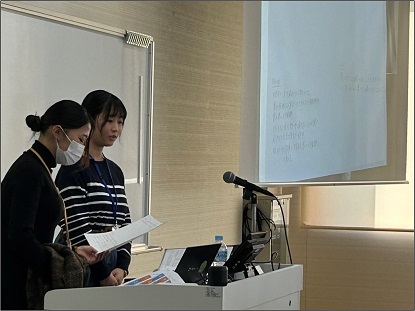

保健師の演習 「特定保健指導」演習をしました!

保健看護学科2年生が、特定健診で積極的支援となった会社員Aさんに、オンラインで保健指導を行いました。

学生は、「特定健診結果に前もってしっかり目を通し、対象者のためにどうするべきかを考え、一緒に良くなるために進めていこうという気持ちを持つように心掛けた。」「振り返った時、学生よがりになっているなと感じた」「やれそうなことを一緒に目標設定していって達成できるようにしたい。」「予想外の質問に対応できるように事前準備が大切だと学んだ。」など、多くの気づきがありました。

協力いただいた会社員Aさんからは、「学生の皆さんには、事前準備をして非常に分かり易くご指導いただきました。もう少し、学生さん(保健師)との対話を楽しみたかったですね。」と声をいただきました。

学生は、「特定健診結果に前もってしっかり目を通し、対象者のためにどうするべきかを考え、一緒に良くなるために進めていこうという気持ちを持つように心掛けた。」「振り返った時、学生よがりになっているなと感じた」「やれそうなことを一緒に目標設定していって達成できるようにしたい。」「予想外の質問に対応できるように事前準備が大切だと学んだ。」など、多くの気づきがありました。

協力いただいた会社員Aさんからは、「学生の皆さんには、事前準備をして非常に分かり易くご指導いただきました。もう少し、学生さん(保健師)との対話を楽しみたかったですね。」と声をいただきました。

2025年1月22日(水)

保健師の演習「新生児の家庭訪問」演習をしました!

保健看護学科3年生が、保健師になりきって、乳児のいるご家庭を訪問し、お子さんの健やかな成長・発達とご家族の子育てを支援しました。

この度、生後2か月の赤ちゃんとそのお母さんに演習協力が得られ、オンラインで家庭訪問を行いました。

オンライン訪問の前には、電話で日程や、お子さんとお母さんの産後の体調等をお聞きし、支援の計画を立てて準備しました。

実際に、お母さん・赤ちゃんと対面した時の学生は、緊張しながらも優しい表情になっていました。

保健師役をした学生からは、

「赤ちゃんをみているお母さんの表情から愛を感じた。」

「お母さんの体調面はお聞きしたが、メンタル面を十分聞けておらず、産後のホルモンバランスや体の変化もしっかりと知識として定着させていきたいと感じた。」

「同居家族のみならず周りの人や社会的なサポート利用なども含め、生活全体をみていけるようになりたい。」

「わからないことはわからないと伝え、確認したり調べて、改めてお伝えすることを約束できたのはよかった。」

「保健師の言葉しだいで生活への影響が及ぶからこそ、とても大切だと改めて感じる機会になった。」など、多くの気づきや学びを得ることができました。

協力いただいたお母さんからは、「学生の皆さんは、とても丁寧に寄り添って聞いたり、考えてくださっていることがよく伝わりました。」と声をいただきました。

この度、生後2か月の赤ちゃんとそのお母さんに演習協力が得られ、オンラインで家庭訪問を行いました。

オンライン訪問の前には、電話で日程や、お子さんとお母さんの産後の体調等をお聞きし、支援の計画を立てて準備しました。

実際に、お母さん・赤ちゃんと対面した時の学生は、緊張しながらも優しい表情になっていました。

保健師役をした学生からは、

「赤ちゃんをみているお母さんの表情から愛を感じた。」

「お母さんの体調面はお聞きしたが、メンタル面を十分聞けておらず、産後のホルモンバランスや体の変化もしっかりと知識として定着させていきたいと感じた。」

「同居家族のみならず周りの人や社会的なサポート利用なども含め、生活全体をみていけるようになりたい。」

「わからないことはわからないと伝え、確認したり調べて、改めてお伝えすることを約束できたのはよかった。」

「保健師の言葉しだいで生活への影響が及ぶからこそ、とても大切だと改めて感じる機会になった。」など、多くの気づきや学びを得ることができました。

協力いただいたお母さんからは、「学生の皆さんは、とても丁寧に寄り添って聞いたり、考えてくださっていることがよく伝わりました。」と声をいただきました。

2024年11月19日(火)

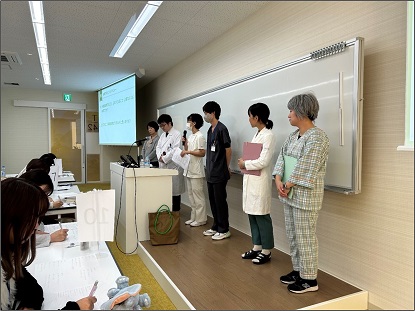

ノートルダム清心女子大学 多職種連携・協働合同授業

保健看護学科の4年生です!!

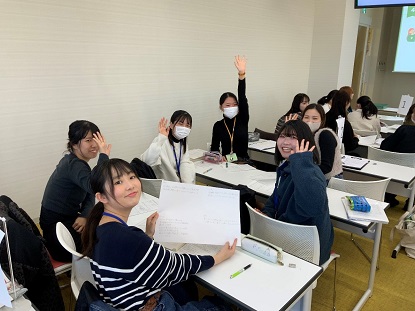

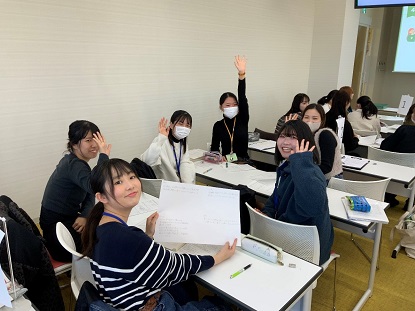

多職種連携・協働合同授業(4年生科目:「看護の統合と実践Ⅱ」の演習)を、ノートルダム清心女子大学 人間生活学部 食品栄養学科の3年生とコラボして行いました。

会場は、ノートルダム清心女子大学の2024年にできた新学棟のトリニティホールです。

ピカピカの会場到着後、まずは、くじ引きでグループ決め!

学生118名が18グループに分かれて演習です。

事例は、肝硬変のペーパーペイシェント(紙上患者)。

看護師、管理栄養士、それぞれの専門的視点で意見交換し、対象者にベストな支援は何かをディスカッションしました。

ペーパー(紙上の情報)だけでは、患者の全体像がつかみにくいため、事前に教員が作成した入院後の状況動画を見て、患者の理解を深めました。

初めて出会った学生同士でしたが、互いの専門性を理解し合い、それぞれの意見に耳を傾け、自分の意見もきちんと伝えあうことができていました。

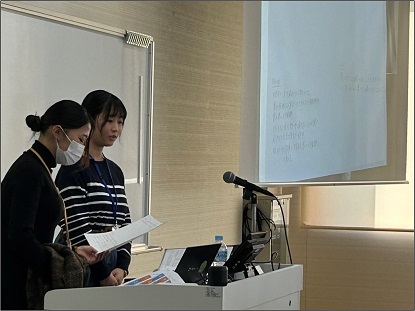

そして、グループワークでの内容を、参加者全員の前で、主体的に多くの学生が発表。

メインは、退院前カンファレンスへの看護師、管理栄養士としての参加です。

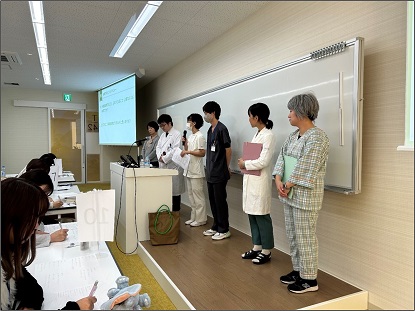

カンファレンスには、医師、退院調整看護師、理学療法士、患者とその家族が参加。

カンファレンスに参加した学生は、8名(看護師4名、管理栄養士4名)。

臨場感を出すために、カンファレンス室は別室。

カンファレンスの様子をZOOMで繋ぎ、全員で共有しました。

学生は、看護師、管理栄養士になりきり、患者が自宅で、病気を抱えながらもその人らしく過ごせるように、患者、家族の想いを聴きながら、困りごとを解決し、再入院とならないように、専門的視点から提案が出来ていました。

ラストは、学生から、担当して下さった臨床の方々、教員へのインタビュー。

多職種連携・協働における、課題やどうすれば連携はうまくいくかなど、ディスカッションが活発に行われました。

他校の専攻が異なる学生同士の合同授業は、保健・医療・福祉チームの一員を目指す仲間として、とても貴重な体験となりました。

ご協力いただいた、ノートルダム清心女子大学の先生、臨床からお越しいただいた専門職の皆様、ありがとうございました。学生の皆さん、お疲れ様でした。

臨床で、いつの日か、一緒に働ける日が来ることを願いながら、これからも互いの専門性を高め合っていきましょう。

保健看護学科 専任教員:草地由佳

多職種連携・協働合同授業(4年生科目:「看護の統合と実践Ⅱ」の演習)を、ノートルダム清心女子大学 人間生活学部 食品栄養学科の3年生とコラボして行いました。

会場は、ノートルダム清心女子大学の2024年にできた新学棟のトリニティホールです。

ピカピカの会場到着後、まずは、くじ引きでグループ決め!

学生118名が18グループに分かれて演習です。

事例は、肝硬変のペーパーペイシェント(紙上患者)。

看護師、管理栄養士、それぞれの専門的視点で意見交換し、対象者にベストな支援は何かをディスカッションしました。

ペーパー(紙上の情報)だけでは、患者の全体像がつかみにくいため、事前に教員が作成した入院後の状況動画を見て、患者の理解を深めました。

初めて出会った学生同士でしたが、互いの専門性を理解し合い、それぞれの意見に耳を傾け、自分の意見もきちんと伝えあうことができていました。

そして、グループワークでの内容を、参加者全員の前で、主体的に多くの学生が発表。

メインは、退院前カンファレンスへの看護師、管理栄養士としての参加です。

カンファレンスには、医師、退院調整看護師、理学療法士、患者とその家族が参加。

カンファレンスに参加した学生は、8名(看護師4名、管理栄養士4名)。

臨場感を出すために、カンファレンス室は別室。

カンファレンスの様子をZOOMで繋ぎ、全員で共有しました。

学生は、看護師、管理栄養士になりきり、患者が自宅で、病気を抱えながらもその人らしく過ごせるように、患者、家族の想いを聴きながら、困りごとを解決し、再入院とならないように、専門的視点から提案が出来ていました。

ラストは、学生から、担当して下さった臨床の方々、教員へのインタビュー。

多職種連携・協働における、課題やどうすれば連携はうまくいくかなど、ディスカッションが活発に行われました。

他校の専攻が異なる学生同士の合同授業は、保健・医療・福祉チームの一員を目指す仲間として、とても貴重な体験となりました。

ご協力いただいた、ノートルダム清心女子大学の先生、臨床からお越しいただいた専門職の皆様、ありがとうございました。学生の皆さん、お疲れ様でした。

臨床で、いつの日か、一緒に働ける日が来ることを願いながら、これからも互いの専門性を高め合っていきましょう。

保健看護学科 専任教員:草地由佳

2024年11月5日(火)

母性看護学実習 保健看護学科

母性看護学実習では、母親と赤ちゃんの看護を中心に学びます。

本校は、統合カリキュラム教育実施施設であり、保健師教育においても、母子を中心とした支援についての知識と技術を学び、新生児又は乳児の家庭訪問などの学習も行っています。しかし、少子化の影響により母性看護学の臨地実習で関われる対象者が減少していることから、演習を中心とした学内実習と臨地実習を行っています。

まずは妊婦体験により、実際の妊婦さんの生活の状況を知ります。

妊婦模型を使って、お腹の中の赤ちゃんの観察方法や、実際に使用する機械の装着方法を練習し、

臨地実習に備えています。(臨地実習では、助産師さんからよく練習してきていると褒められます!)

産後のお母さんたちに指導が出来るように沐浴の練習も行います。学内では、お互いに教え合いながら知識と技術を磨いて臨地実習に繋げられるよう日々努力しています。

本校は、統合カリキュラム教育実施施設であり、保健師教育においても、母子を中心とした支援についての知識と技術を学び、新生児又は乳児の家庭訪問などの学習も行っています。しかし、少子化の影響により母性看護学の臨地実習で関われる対象者が減少していることから、演習を中心とした学内実習と臨地実習を行っています。

まずは妊婦体験により、実際の妊婦さんの生活の状況を知ります。

妊婦模型を使って、お腹の中の赤ちゃんの観察方法や、実際に使用する機械の装着方法を練習し、

臨地実習に備えています。(臨地実習では、助産師さんからよく練習してきていると褒められます!)

産後のお母さんたちに指導が出来るように沐浴の練習も行います。学内では、お互いに教え合いながら知識と技術を磨いて臨地実習に繋げられるよう日々努力しています。

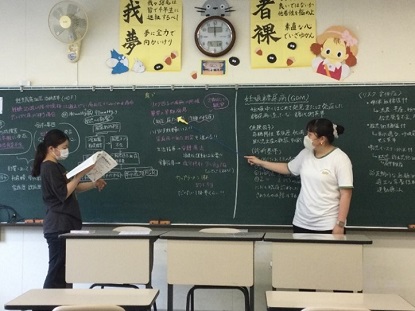

2024年9月20日(金)

保健看護学科4年生 公衆衛生看護学実習

9月は保健看護学科の紹介です。

1・2年生は夏季休暇を満喫していますが、3・4年生は臨地実習中です。

今回は、4年生の公衆衛生看護学実習(玉野市内の小中学校と県内の保健所と市町村役場)の実習を紹介します。

小学校では、まだ暑い日が続く中、元気な児童と遊びや授業の時間を通して関係を築き、対象学年に合った“保健指導”を行いました。学生たちは、養護教諭の先生のご指導をいただきながら、実り多き実習を楽しんでいます。

市町村では、認知症予防に関心がある高齢者を対象に『隠れ脱水を予防のための水分摂取』のテーマで日々の生活に気を付けて欲しいポイントをお話しました。

入院中の患者さんへの看護だけでなく、地域で元気に暮らす人々へ、健康に過ごすためのポイントや工夫をお伝する幅広い学習をしています。

保健看護学科

1・2年生は夏季休暇を満喫していますが、3・4年生は臨地実習中です。

今回は、4年生の公衆衛生看護学実習(玉野市内の小中学校と県内の保健所と市町村役場)の実習を紹介します。

小学校では、まだ暑い日が続く中、元気な児童と遊びや授業の時間を通して関係を築き、対象学年に合った“保健指導”を行いました。学生たちは、養護教諭の先生のご指導をいただきながら、実り多き実習を楽しんでいます。

市町村では、認知症予防に関心がある高齢者を対象に『隠れ脱水を予防のための水分摂取』のテーマで日々の生活に気を付けて欲しいポイントをお話しました。

入院中の患者さんへの看護だけでなく、地域で元気に暮らす人々へ、健康に過ごすためのポイントや工夫をお伝する幅広い学習をしています。

保健看護学科

<< 前のページ

Copyright© Tamano Institute of Health and Human Services. All Rights Reserved.